はじめに

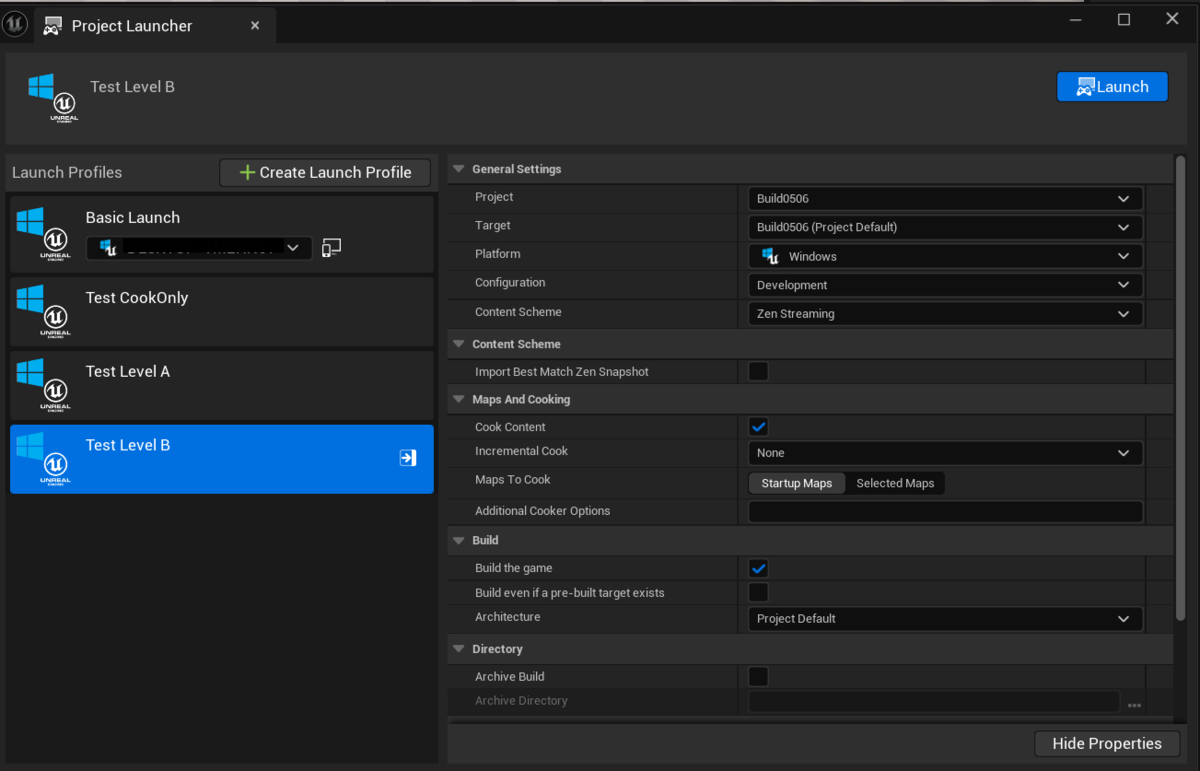

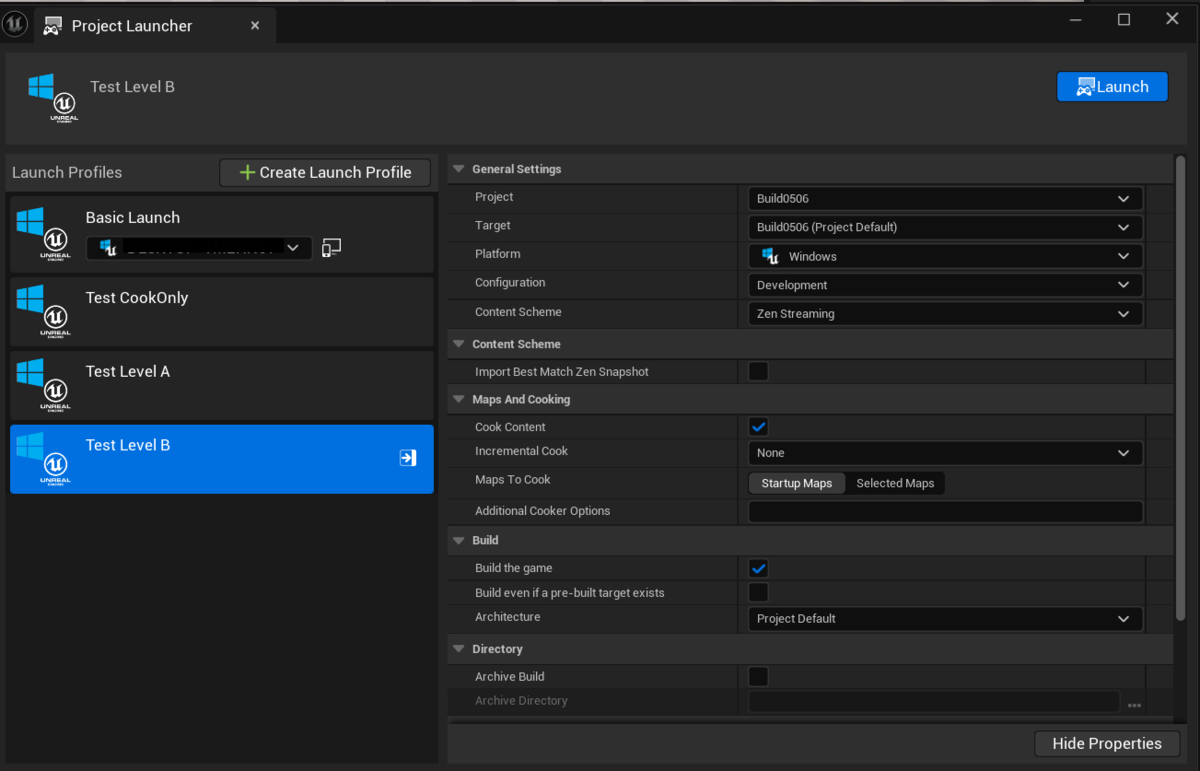

突然ですが、UE5のProject Launcher機能って便利ですよね!

「テストで必要なレベルのみをCook ▶ 実機に転送 ▶ 起動」までを 1クリックでできるので、実機上の確認・テストプレイが捗ります!また、それらの設定をProfileとして編集・管理できるので、目的・用途に応じたProfileを沢山用意している人も多いと思います。

dev.epicgames.com

(余談ですが、UE5.6からProject Laucnherが急に新しくなってビックリ!)

(余談ですが、UE5.6からProject Laucnherが急に新しくなってビックリ!)

チームで開発をしていると、このProfileを共有・バージョン管理したくなります。が、共有するには<エンジンのルート>/Engine/Programs/UnrealFrontend/Profiles にProfileのデータ(.ulp2)を配置する必要があります。そのため、ランチャー版の場合はProfileデータを該当フォルダにコピーする作業をメンバー全員がすることになります。

…色々めんどくさい!ビルド版のEngineの場合でも、複数のプロジェクトが同時進行する時にトラブル起きそう!プロジェクト内のフォルダでProfileを管理したい!例えば、Config/Profiles とかでさ!

ということで何とかできないか?とエンジンコードなどを調べてみたという話です。

なお、検証環境は UE5.6.0 です。

結論

で先に結論を…

- エンジン外にあるProfileデータをエディタに認識させることはできる(エンジン改造なしで)

- が、Profileデータの読み書き処理にて

/Engine/Programs/UnrealFrontend/Profiles が直書きされてるため、エディタ上で↑のProfileを編集するとエンジン側にデータが複製されてしまう

- なので、ちゃんとやるなら…エンジン改造が必要…

という、記事タイトルの通りです。つらい。

以下は結論を聞いた上で詳細を知りたいという物好きな方向けです。

続きを読む